|

UNE

GOUTTE D'EAU N'A PAS DE PRIX EN MAURITANIE...

|

Du

15 février au 10 avril 2001

Participants : Francis Percheron, Bertrand Gonthiez

Sur le sable de la région du Guidimakha, en Mauritanie, la digue de Bou Amama est en train de voir le jour. Après 9 ans d'attente, les villageois de N'Diéo entraînés dans une spirale d'appauvrissement voient leur vœu exaucé par l'Union Européenne et la Coopération Française qui viennent de débloquer les fonds nécessaires à la construction du barrage. Une entreprise mauritanienne, EMAPE-TP, a été choisie pour exécuter les travaux et HSF, concepteur du projet s'est chargé de les contrôler avec Bertrand Gonthiez et Francis Percheron. La mission a débuté le 15 février à l'arrivée de Bertrand sur les lieux et s'est terminée le 10 avril avec le départ de Francis. Malheureusement, et malgré toute la volonté des participants, seul l'élément restant le plus précieux sur Terre, l'eau, manquait à l'appel pour pouvoir édifier la digue. Aux mois de février-mars, la saison sèche est déjà bien installée avec des pointes de chaleur de 40 à 45 °C à l'ombre, laissant ainsi peu de chance à la terre de rester humide et aux mares d'être remplies d'eau. L'homme et ses machines n'ont donc pas eu le dernier mot face au climat soudano-sahélien. Les difficultés à trouver le précieux liquide en quantité suffisante ont obligé HSF, EMAPE-TP et la DEAR à repousser une partie des travaux du barrage à une date ultérieure, ceci à la grande déception des villageois qui pensaient profiter des eaux de la retenue après la proche saison des pluies… Il aurait fallu en effet pouvoir compter sur 4000 m3 d'eau pour compacter les 6000 m3 de remblais et couler 450 m3 de béton nécessaires à l'ensemble des travaux. La première phase s'est donc déroulée de mars à mai et a été consacrée à la construction de l'évacuateur de crues long de 400 m avec une partie de 200 m en béton cyclopéen. La seconde phase prévue d'octobre 2001 à janvier 2002 sera consacrée à la réalisation des 850 m de digue en terre barrant l'oued Bou Amama et de la prise d'eau qui fera fonctionner le futur périmètre irrigué de 240 ha alimenté par les 900 000 m3 de la retenue. Le barrage terminé permettra de subvenir aux besoins de près de 10 000 personnes vivant aux alentours. En attendant la fin des travaux, les habitants doivent prendre leur mal en patience encore une fois, en espérant que la saison sèche ne soit pas aussi dévastatrice que les années précédentes.

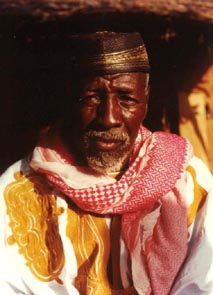

ENTRETIEN AVEC GAYE DEMBA CAMARA, CHEF DU VILLAGE N'DIEO

|

Un barrage va bientôt voir le jour à N'Diéo. Comment avez-vous mis sur pied votre projet ? Je remercie le bon Dieu de ce qu'il nous apporte aujourd’hui. N'Diéo est un ancien village. Il a été créé en 1904 par une partie des villageois de Bouanze (village voisin). En ce temps-là, il n'y avait rien ici, à part une source sortant de la montagne et de nombreux arbres. Le village s'est développé lentement. Cela ne fait que 14 ans à peine que l'école existe. Le commerce y est très restreint du fait de notre isolement. N'Diéo se trouve à plus de 25 km du premier village voisin. De plus, depuis une vingtaine d'année, la forêt n'arrête pas de se rétrécir. Les chèvres et les chameaux en divagation mangent toutes les jeunes pousses d'arbres, les charbonniers les coupent et les brûlent malgré l'interdiction par la loi. Aujourd'hui la sécheresse nous rend la vie de plus en plus difficile. L'eau se fait très rare et nos récoltes deviennent insuffisantes pour nourrir nos enfants. Beaucoup d'entre nous partent travailler en France. |

|

|

Ils ont créé l'ARMDF et ont demandé de l'aide à HSF pour trouver une solution à notre manque d'eau. Francis Percheron et Claude Parsy sont venus en 1993 faire une mission de reconnaissance et une étude d'implantation de barrage. En 1996, l'ARMDF a fait une demande de financement à l'Union Européenne appuyée par AGIR abcd. Et ça fait seulement quelques mois que le financement a été débloqué et que nous pouvons enfin travailler. L'attente a été longue mais nous savons aujourd'hui que le barrage va se faire et nous en sommes tous très heureux. |

||

Le barrage est destiné à prolonger la période culturale pendant la saison sèche et irriguera près de 300 ha de terre. Quelle est la situation de l'agriculture justifiant un tel ouvrage ?

Dès 1950, je suis parti 4 ans travailler au Sénégal parce qu'ici la vie était trop difficile et il m'était impossible de pouvoir nourrir ma famille. J'ai travaillé dans une exploitation agricole où je cultivais du riz, de la canne à sucre et du maïs. Les champs étaient irrigués par des canaux en terre ; il y avait des infrastructures pour augmenter les rendements. Ici il n'y a rien de tout ça. Quand l'eau des pluies s'abat sur nos terres, elle s'en va directement dans la rivière. La région se désertifie, il n'y a plus de végétation permanente comme avant. Et quand vient la saison sèche, il ne reste plus que le sable et la terre. Comme vous l'avez vu, notre nourriture est à base de riz et de mil. Les fruits sont pratiquement inexistants. Le jardin potager communautaire nous procure quelques tomates et pommes de terre mais en trop faible quantité pour pouvoir nourrir le village entier. Notre alimentation est donc carencée en vitamines et insuffisante en période sèche. Les revenus sont faibles et beaucoup de gens partent travailler dans les grandes villes ou à l'étranger, en France, en Espagne et envoient de l'argent à leurs familles. Avec le barrage, nous n'aurons plus besoin de partir. Les animaux pourront se nourrir et se multiplieront, nous pourrons pêcher du poisson, nous ferons du commerce, des échanges avec nos récoltes de mil et de sorgho. Les jeunes ne quitteront plus le village pour travailler ailleurs. Les familles resteront unis, le village s'agrandira.

Au cours de la mission, on a pu remarquer la grande motivation des habitants, la passion voire le "fanatisme" de certains, pour la construction du barrage. Les difficultés à trouver de l'eau en quantité suffisante pour démarrer des travaux nous ont donc poussés à scinder en deux phases la réalisation de l'ouvrage. Comment les habitants ont-ils perçu cette décision ? Nous avons été très surpris lorsque, pendant la réunion, vous nous avez appris votre décision.

Le déversoir de crue du barrage |

Les villageois ont très mal réagi parfois avec violence. Nous pensions que le projet allait être abandonné. Nous nous sommes donc sentis trahis. Nous ne comprenions pas pourquoi, il n'y avait pas assez d'eau pour les travaux. Il y a pourtant une source, des puits, un forage. Nous sommes certains que l'eau de ce forage est la même que celle qui a servi à construire l'aéroport de Sélibaby. |

|

|

Avec toute l'eau d'ici, nous savons que nous pouvons construire au moins 10 barrages comme celui-ci. Mais vous avez dit que vous ne vouliez réunir les meilleures conditions possibles pour réaliser un ouvrage de qualité. C'est vous les spécialistes et qui veillez au bon déroulement des travaux. Nous prenons votre décision avec sérénité. Le village est tranquille. Tous les engagements ont été pris pour qu'en janvier 2002 EMAPE-TP ait terminé le barrage. Les villageois ne perdront pas leur motivation et seront au rendez-vous après la saison des pluies. Et puis cela fait plus de 6 ans que nous attendons de pouvoir cultiver nos terres craquelées. Nous saurons donc attendre quelques mois de plus. |

||

Les curieux des villages voisins viennent voir les travaux. Ce projet villageois, comme le dit la presse nationale, est un projet unique dans la région car il est réalisé sans l'aide du gouvernement mauritanien, ce qui pour un ouvrage de cette importance est assez rare. Que conseillez-vous aux habitants d'autres villages de Mauritanie qui veulent concrétiser un projet comme le vôtre ?

Les Mauritaniens dans certains endroits sont isolés et ont la vie difficile. S'ils veulent changer leur situation, ils feront tout leur possible pour le faire. Il faut avoir de la persévérance, de la patience et de l'espoir. Mais à N'Diéo nous sommes privilégiés et beaucoup de villages n'ont pas la même chance que nous d'avoir des enfants vivant et travaillant en France. Ceux-ci ont pu créer une association, l'ARMDF, s'organiser ensemble et contacter HSF pour demander de l'aide. Mais beaucoup d'associations étrangères sont là en Mauritanie et font beaucoup de choses pour nos villages. Il faut aller les voir, leur présenter les problèmes et ensuite trouver l'argent nécessaire.

Lors d'un séminaire organisé par la GTZ (coopération allemande)le 24 mars, nous avons examiné ensemble l'état de la gestion des ressources naturelles de votre région. Ces ressources sont fragiles et se dégradent rapidement. La forêt n'existe plus, la désertification et l'érosion des sols s'accentuent. Les habitants du village en ont-il conscience ?

La situation s'aggrave d'année en année. Il y a trente à quarante ans, les lions et les éléphants couraient dans la forêt. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On les retrouve plus au sud où la végétation est abondante. Nous interdisons la coupe d'arbres. Les charbonniers sont responsables de la perte de nos forêts. Les jeunes arbres ne poussent plus. Ils sont mangés par les chèvres et les chameaux laissés en divagation sans surveillance dans la brousse. L'eau n'est plus retenue dans le sol, les terres se dessèchent trop vite et s'appauvrissent. La région se transforme peu à peu en un désert de pierre et de sable. Mais comment faire pour réparer les erreurs du passé ? Les gens doivent se nourrir et sont donc obligés d'utiliser ce qu'il reste de la nature pour pouvoir vivre ou survivre. Comment garder notre nature alors que nous mourons de faim et comment l'utiliser sans la détruire ? Nous sommes conscients de la perte de notre patrimoine puisque nous en subissons chaque jour les conséquences. Mais nous ne connaissons pas de solutions ni la manière de gérer notre nature. Nous sommes dans l'impasse.

|

Comment

voyez-vous l'avenir de votre région ? |

|

|

Le bétail ne peut plus se nourrir comme avant. La nourriture n'est plus abondante. Le gouvernement ne fait rien pour nous et n'a jamais rien fait. Le Guidimakha est une région oubliée. Des ONG sont venues s'installer dans la région pour nous aider. Elles connaissent nos préoccupations et les besoins des populations. Grâce à elles, à leurs actions, nous savons que notre avenir n'ira qu'en s'améliorant et que nos enfants pourront vivre et grandir ici. Nous gardons beaucoup d'espoir. Notre avenir évoluera sur le bon chemin si chacun d'entre nous y met du sien. |

||

HSF sera à nouveau présent au mois d'octobre prochain. Nous espérons avoir à nouveau le formidable accueil que nous avons reçu. Nous vous en remercions chaleureusement. Si quelqu'un a construit ta maison, tu ne peux pas l'oublier. Nous n'oublierons jamais ce que HSF fait pour nous...

Propos recueillis par Bertrand GONTHIEZ.