Débit d’écoulement

Je viens de lire dans le dernier numéro d’H20 du 15 juin 2000,

l’intéressant article de Brice Wong sur le barrage souterrain qui

fait le point des principes techniques de ce procédé. Cet

article, sur un sujet qui revient périodiquement à la surface

de l’actualité du développement rural, me conduit à

apporter quelques précisions et surtout quelques importantes réserves

qui peuvent s’exprimer comme suit :

Le débit de la nappe que peut arrêter un barrage

souterrain est généralement très faible et par conséquent

peut se trouver hors de proportion avec le coût de l’ouvrage nécessaire.

Cette remarque liminaire doit inciter les concepteurs à une prudente

et sévère analyse hydrogéologico-économique

préalablement à toute construction.

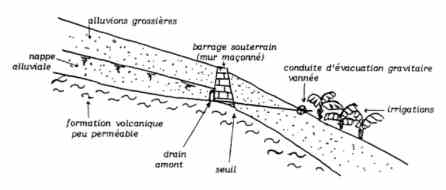

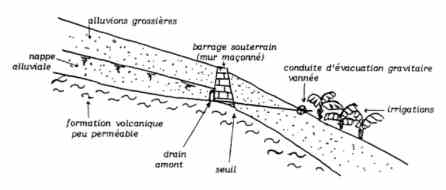

Principe

Comme un barrage sur une rivière arrête un écoulement

superficiel, en un site étroit choisi avec soin, le principe d’un

barrage souterrain consiste à arrêter l’écoulement

souterrain d’une nappe « d’oued », (qu’on appelle parfois aussi

« inféroflux », ou encore « sous-écoulement

»), par imperméabilisation verticale, en un site choisi pour

son étroitesse, dans le même souci de limiter largeur et coût.

Débit d’écoulement

De même qu’avant de réaliser un barrage superficiel on

doit calculer les apports des crues capables de le remplir, le débit

de l’écoulement souterrain « à arrêter »

doit impérativement être calculé avant tout projet

de barrage souterrain, ce qui se fait en appliquant la Loi de DARCY :

Q = K * h *L *i.

L’application de cette loi impose de connaître, donc de mesurer

d’abord in situ :

K : la perméabilité (ce qui demande des essais de pompage

sur puits ou forage)

h : la hauteur aquifère, et L : la largeur d’écoulement,

(ce qui requiert des sondages)

i : la pente de la nappe, souvent proche de celle du terrain (ce qui

demande un peu de topographie entre deux puits ou deux sondages assez distants).

Importance de la pente

Il faut , ici, attirer l’attention sur le fait que le facteur i, pente

de l’aquifère, bien que sans dimension, est généralement

de l’ordre du pour mille, ce qui conduit le plus souvent à des débits

souterrains très faibles, comme le montrera l’exemple ci après.

Il est à ce propos particulièrement nécessaire

de mettre en garde contre un ouvrage publié en 1978, sous

le titre « les barrages souterrains » (Editions du «

Ministère de la Coopération ») qui est porteur d’une

erreur fondamentale puisqu’il omet malencontreusement le gradient

dans le calcul du débit du flux souterrain à arrêter.

Exemple

L’exemple qui suit est certainement, en ordre de grandeur, représentatif de bien des cas concrets dans le Sahel et permet d’appuyer ce propos et de conclure.

Imaginons un bel « oued », de largeur L = 50 mètres

rempli, sur un substratum imperméable, d’alluvions sableuses fines

mais propres, présentant une valeur de perméabilité

assez courante K = 10-4 m/s, épaisses au total de 5 mètres

dont 3 mètres (h) sont mouillées, avec une pente, déjà

appréciable, de 2 pour mille. Le débit souterrain, aisé

à calculer, s’élève à :

Q = K . h . L . i = 10-4 * 3 * 50 * 2 * 10-3 = 3 *10-5 m3/sec

= 2,6 m3/jour

Un tel débit peut, très certainement, être capté par un simple puits busé et gravillonné de 5 mètres de profondeur qui pourra de plus exploiter les réserves de la nappe alluviale à bien meilleur compte qu’un barrage souterrain de 50 x 5 m = 250 m2. Pour celui-ci je laisse les intéressés apprécier le coût, chacun selon ses propres conditions locales de matériaux, de procédures et de mise en oeuvre.

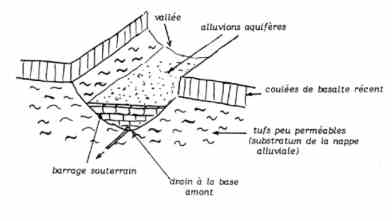

Assurément, il n’est pas inimaginable (en zone de piedmont) de

rencontrer des conditions plus favorables : une pente de 1% (par exemple)

et une granulométrie plus grossière (K =10-3 m/s : sable

propre grossier) multiplieraient par 50 le débit de l’exemple ci

dessus, le portant à 130 m3/jour. Ces conditions, rares, changeraient

complètement la donne, et cela peut permettre de conclure ainsi

brièvement :

le barrage souterrain paraît devoir être réservé

aux zones de piedmont.

Je reste à disposition pour en discuter, examiner sur pièces

des exemples ou projets, et conclurai en signalant que nous avons publié,

voici quelques années déjà avec J.C. Andreini, à

la demande du CEFIGRE, (Centre d’Etudes et de Formation Internationale

à la Gestion des Ressources en Eau, à SOFIA ANTIPOLIS) un

article détaillé sur le sujet que j’ai adressé à

Brice Wong et qui peut être fourni sur demande.

Retraité de BURGEAP qui a consacré une part importante

de sa carrière à l’hydrogéologie,

et à l’hydraulique villageoise en zone sahélienne.

e.mail: lucien.bourguet @wanadoo.fr