Digue de Coalla Nebba : Y’a pas de problème

| HSF, Via Nebba et Tinyenga Niyemba ont effectué

une mission à Coalla (Burkina Faso) en février et mars 2000

pour réaliser avec la population locale une digue en terre. Les

problèmes techniques ayant été largement évoqués

dans l’article paru dans le numéro précédent d’H2O,

Nathalie et Julianne se contentent ici de quelques réflexions sur

ce qu’elles ont directement perçu durant ces sept semaines de travail

en pays gourmanché. |

La vie communautaire

Les activités villageoises sont gérées par des

groupements villageois d’hommes, de femmes et parfois mixtes. Ces groupements

se réunissent régulièrement pour discuter de thèmes

divers et variés qui peuvent concerner la santé, l’hygiène,

l’alphabétisation des adultes, le prix du sac de mil, etc. Ces débats

conduisent aux actions à mettre en place pour le développement

du village.

Ces groupements villageois ont souvent été initiés

et financés par diverses ONG pour pallier le manque d’initiative,

d’organisation et de moyens des structures administratives en place.

Au niveau du village, il existe aussi des comités de gestion

qui conseillent les groupements villageois et qui prêtent de l’argent

à des taux préférentiels.

Ayant besoin de croire en des jours meilleurs, les burkinabés

sont très religieux. Ils sont, dans l’ordre d’importance, musulmans,

animistes, chrétiens (catholiques et protestants).

Toutes ces communautés vivent en parfaite entente : dès

qu’une fête religieuse est célébrée, tous les

villageois y participent quelle que soit leur appartenance.

Du travail des hommes…

L’activité économique en pays gourmanché est liée

aux saisons. Pendant la saison pluvieuse, de juin à septembre, les

hommes se consacrent à la culture du petit mil, du sorgho blanc,

des arachides, du sésame, du pois de terre et parfois des haricots.

Les récoltes se font d’octobre à décembre.

Passée cette période d’intense activité, ils s’occupent

en élevant un bœuf et/ou 3 à 4 moutons qu’ils vendent en

général au mois de mai. Certains d’entre eux espèrent

faire fortune en s’improvisant chercheurs d’or dans les collines voisines,

d’autres font du commerce de marchandises diverses (bonbons, savon, sucre,

allumettes, cigarettes, pastis, bière, etc.). Les plus audacieux

sont cordonnier, teinturier, meunier, pharmacien, les plus courageux partent

chercher du travail dans les plantations en Côte d’Ivoire ou se rendent

dans les zones voisines où la présence de barrages leur permet

de pêcher et de vendre le poisson. Les mieux nantis attendent passivement

la prochaine saison pluvieuse.

… et de celui des femmes

Les femmes, tout comme les hommes, se consacrent aux cultures pendant la

saison pluvieuse. Elles ont en plus à piler le mil - on peut entendre

les pilons à partir de 5 heures du matin et jusqu’à 22 heures

- à assumer les corvées de puisage d’eau et à s’occuper

de la préparation de la nourriture (le tô servi à tous

les repas avec des variantes dans la sauce). Ces activités se poursuivent

aussi à la saison sèche. Pendant cette période, et

en plus des tâches domestiques, elles doivent se débrouiller

pour avoir l’argent nécessaire à l’achat de nourriture. Certaines

font donc du commerce de marchandises diverses, mais aussi de nourriture

qu’elles ont préparée (galettes de mil, biscuits d’arachide,

beignets de haricot, etc.), d’autres sont couturières, potières,

coiffeuses etc.

Toutes ces activités sont faites avec le petit dernier accroché

dans le dos et avec un œil sur les jeunes enfants non scolarisés.

Les femmes ont évidemment la charge des enfants bien que ceux-ci

appartiennent à l’homme. Notons cependant que les vieux1 acceptent

bien volontiers de surveiller les enfants lorsque c’est nécessaire.

Dans la majorité des cas, les hommes sont opposés à

l’activité salariée de leurs épouses. Cet état

de fait est logique puisque les femmes sont soumises à l’autorité

de leur époux. Sauf si elles apportent plus d’argent qu’eux au foyer

conjugal…

L’éducation des enfants

L’enfant burkinabé n’est pas, comme en Europe, l’objet de toute

l’attention de ses parents. Il est encore souvent considéré

comme une bouche à nourrir, bien que son statut soit en train d’évoluer

de manière positive.

Traditionnellement, l’enfant aîné est donné en

signe de reconnaissance et de respect à son oncle ou à sa

tante. Ses parents naturels n’ont aucun droit sur lui et ne peuvent pas

décider de son appartenance religieuse ou de sa scolarité.

Cette tradition encore très présente chez les gourmanchés

tendrait à disparaître.

Dès qu’ils quittent le dos de leur mère, les enfants

acquièrent une grande autonomie. Ils sont élevés en

toute liberté, sans contrainte d’horaire. Ils mangent quand ils

ont faim, dorment quand ils sont fatigués là où ils

se trouvent et dans n’importe quelle position (couchés, assis et

même debout !)

Ce manque de repères et de règles rend très difficile

leur scolarisation et oblige les enseignants à mener une discipline

très autoritaire.

Le taux de scolarisation en primaire est de l’ordre de 40 %. Les garçons

sont toujours plus scolarisés bien qu’un effort de sensibilisation

à la scolarisation des filles soit fait au niveau national. Les

classes comptent au moins une trentaine d’élèves et peuvent

atteindre facilement 60 élèves et plus. Ceci est principalement

lié au manque d’instituteurs dans le pays mais aussi au manque de

volontaires pour enseigner en brousse.

Moins de 10 % des enfants poursuivent un cycle secondaire bien que

la moitié d’entre eux réussissent à obtenir leur certificat

d’étude. Le cycle supérieur ne concerne qu’une infime partie

de la population urbaine (1 à 2 %).

Les jeunes déplorent également le manque d’enseignement

technique.

Encore faible, le taux de scolarisation progresse pourtant chaque année

grâce à la prise de conscience des jeunes parents de l’intérêt

de l’accès au savoir. Ils ne se contentent plus de scolariser leur

aîné, qui habituellement devenait fonctionnaire et pourvoyait

aux besoins de la famille, mais ils scolarisent aussi les suivants pour

qu’ils puissent prétendre à une vie meilleure que la leur

et qu’ils contribuent au développement de leur village et de leur

pays.

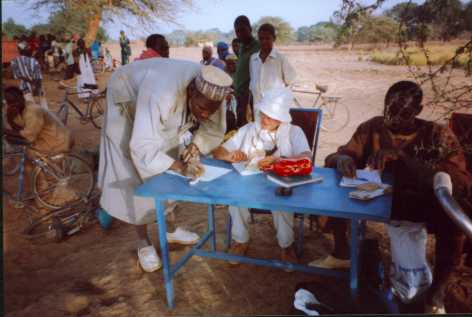

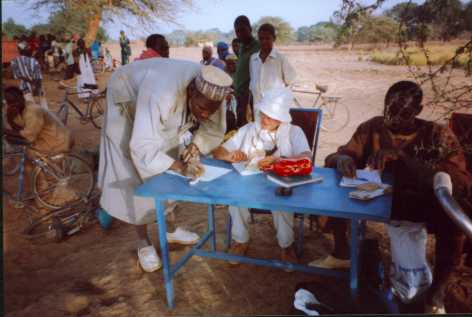

Et sur le chantier, c’était

comment ?

Faire travailler les chefs d’équipe relevait du défi.

Traditionnellement, les chefs ne travaillent pas, puisqu’ils sont chefs

(Ah ! tendre souvenir de l’époque coloniale…). Comme ils étaient

payés le double des travailleurs, nous ne pouvions accepter de les

laisser jouer au petit chef colonial. Nous leur avons donc gentiment fait

comprendre que le chef se devait de montrer l’exemple parce qu’il savait

exactement ce qu’il fallait faire pour que le travail soit correctement

réalisé. Nous leur avons également expliqué

systématiquement ce qu’ils faisaient et pourquoi ils le faisaient.

Certains nous justifiaient la lenteur de leur compréhension par

leur couleur de peau “ nous les noirs, on comprend pas bien ”. Ils ont

pourtant parfaitement compris.

Raisonnables, nous ne leur avons pas proposé de faire des équipes

mixtes. Les hommes travaillaient dans les zones d’emprunts et les femmes

compactaient en chantant ou en poussant leur youyou. Pourtant, un jour,

il a fallu renforcer les équipes de femmes au compactage… Comment

réussir à persuader un homme de faire le même travail

qu’une femme sans heurter sa susceptibilité et sa fierté

masculine ? Il a suffi de leur expliquer que le noyau était la partie

la plus importante du barrage pour qu’ils se sentent honorés de

participer au compactage. Et c’est dans une ambiance rythmée de

chants et de coups de bâtons (sur le noyau) qu’hommes et femmes gourmanchés

ont travaillé ensemble à la même tâche !

L’important est qu’ils maîtrisent maintenant les techniques du

barrage en terre (compactage, filtre, déversoir, etc) et que certains

d’entre eux se sont même familiarisés avec les termes techniques.

À tel point qu’ils ont créé une association, Hamtandi

«l’amitié prolongée», présidée

par Aremo Mousbaou (propriétaire du camion), pour construire des

barrages dans tout le pays durant la saison sèche !

La présence de membres de l’association Via Nebba sur le chantier

a également été fort appréciée par les

villageois qui s’en trouvaient plus motivés, ainsi que par Julianne

et Nathalie qui en ont retiré un grand soutien moral et des contacts

humains très enrichissants.

Mais le fait le plus marquant est la façon dont a évolué

la perception du barrage par les villageois. Ils ne voyaient au départ

qu’un moyen de désenclaver Coalla et la future route qu’ils pourraient

emprunter en saison pluvieuse. Puis, au fur et à mesure de l’avancée

des travaux, ils se sont mis à parler des poissons qu’ils pourront

à nouveau pêcher, des cultures de décrues qu’ils pourront

pratiquer et de toutes les terres irriguées qu’ils pourront cultiver.

Ils ont réussi à se projeter dans l’avenir, concept pour

eux difficile puisqu’ils ont une vision cyclique du temps.

Grâce à ce changement d’état d’esprit, ils ont

même accepté de travailler gratuitement la dernière

semaine de présence de HSF. 210 personnes sur 280 se sont présentées

alors que nous n’en attendions au mieux qu’une centaine…

En effet, comme le rythme des travailleurs était plutôt

lent par rapport à nos prévisions, la digue n’a pu être

achevée malgré le prolongement du séjour de Nathalie

d’une semaine supplémentaire. Cette lenteur, accrue par la fatigue

croissante des ouvriers, par des intempéries, par la fête

du Tabaski2, et malheureusement par des décès, était

bien sûr liée à la méconnaissance du maniement

des outils mais aussi (surtout ?) à leur incapacité de travailler

tout en discutant. Comme ils parlent beaucoup…

L’association Hamtandi a donc pris le relais. L’achèvement de

la digue de Coalla sans la présence de HSF sera sa première

réalisation.

Par l’implication de tous les villageois, de leurs chefs, du préfet,

de Via Nebba, de Tinyenga Niyemba et de HSF, dans une ambiance fraternelle

et d’échanges intellectuels et culturels, l’achèvement de

la digue devrait être assuré avant la saison pluvieuse et

elle résistera aux crues… Les batteurs de sable l’ont prédit…