La finalité de notre mission était de mettre au point

un projet pour l’alimentation en eau potable des populations rurales, particulièrement

défavorisées à ce niveau. Nous avons donc mené

une enquête pour d’une part comprendre les besoins de la population,

et d’autre part, établir un état des lieux en matière

d’alimentation en eau (nature des prélèvements existants,

état des installations, intérêt de valoriser davantage

les ressources exploitées ou d’en prospecter d’autres).

Déroulement de la mission

Notre première journée sur place est consacrée

aux rencontres avec les autorités locales à Pietersburg où

nous prenons connaissance de la situation générale de la

province.

Les jours suivants, depuis notre pied à terre à Pietersburg,

nous nous rendons sur le terrain, accompagnés de William Madosela

et d'Andreas Mamabolo du gouvernement local. Ils organisent le planning

des réunions et sont nos interprètes auprès des villageois.

Sur place, après avoir pris connaissance des problèmes auprès

des comités d’eau et des chefs de villages, nous visitons quelques

installations. Nous avons visité au total quinze municipalités

(groupement de plusieurs dizaines de villages). Celle de Greater Mankweng

reflète bien la situation.

Situation générale :

La province du nord (6,5 millions d’habitants) est une des plus pauvres

d’Afrique du Sud. Administrée par Pietersburg, elle est constituée

essentiellement de zones rurales où vit 86% de la population. La

plupart de ces zones rurales sont d’anciens « Bantoustans »

ou « Homelands », zones d’habitats réservées

aux noirs, créées à l’époque de l’Apartheid.

Dans les villages, caractérisés par un habitat très

dispersé, les infrastructures sont encore très peu développées

et l’alimentation en eau potable des communautés est un problème

majeur. L’exploitation de l’eau souterraine, qui constituait jusqu’à

présent l’unique source d’eau potable pour la population rurale

est actuellement mise en défaut par la vétusté des

installations et la croissance démographique.

D’importants travaux, consistant à acheminer l’eau depuis des

barrages, des prises en rivière ou des nappes phréatiques

suffisamment productives sont en cours de réalisation dans plusieurs

districts de la province. Cependant, le raccordement des villages les plus

isolés à ces grands schémas d’adduction d’eau n’est

envisageable qu’à long terme. D’autre part, l’éloignement

de cette nouvelle ressource par rapport aux agglomérations et la

dispersion de l’habitat en zone rurale rend ces projets très coûteux

et beaucoup d’entre eux sont actuellement interrompus faute de crédits

suffisants pour terminer les travaux.

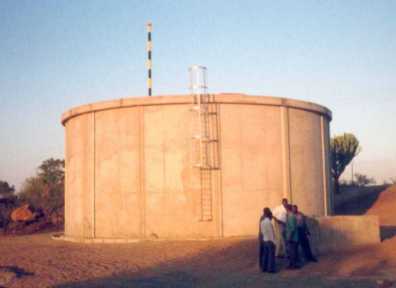

Visite de la municipalité de Greater Mankweng

Comme partout en zone rurale, la seule ressource a toujours été

l’eau souterraine. Le village où nous avons rendez-vous utilise

actuellement deux puits situés dans un aquifère productif

mais dont l’équipement est sous-dimensionné. L’un, situé

à 4 km du village est seulement équipé d’une pompe

à main. L’autre est muni d’une pompe diesel mais ne fonctionne en

moyenne qu'une fois par semaine car l’argent pour acheter le carburant

fait défaut. D’autre part, lorsque ce pompage est en marche, il

ne permet pas de remplir le réservoir. En effet, la conduite qui

sert à le remplir est aussi celle qui distribue l’eau aux habitants.

Le jour où la pompe fonctionne, tous les robinets branchés

sur cette conduite sont ouverts et la pression n’est plus suffisante pour

que l’eau puisse arriver au réservoir et aux habitants situés

les plus en hauteur.

L’infrastructure actuelle ne peut pas subvenir à la totalité

des besoins de la population et un apport d’eau supplémentaire est

nécessaire. D’autre part, comme souvent en zone rurale, aucun mode

de facturation pour l’eau n’a jamais été mis en place. C’est

donc le gouvernement qui subventionne complètement le système

mais cet argent ne permet pour l’instant que de payer l’eau achetée

à l’extérieur, son transport, et le diesel pour la pompe.

Pour nous montrer un cas concret illustrant bien les problèmes,

les villageois nous emmènent voir les femmes faire la lessive.

Elles puisent l’eau au seau, dans un trou creusé dans le

sable à environ un mètre de profondeur. Même si cette

nappe est actuellement sous-exploitée, nous remarquons que

c’est la fin de la saison sèche mais que l’eau reste abondante.

Pourtant, à environ 100m de ce puits artisanal, deux forages attendent

toujours d’être équipés d’un système de pompage.

Nous avons très souvent rencontré cette situation. La

ressource en eau existe, mais ce sont les moyens pour l’exploiter correctement

et les compétences locales pour entretenir les installations qui

manquent.

ANNEXE : La situation actuelle des zones rurales

découle de la politique de l’Apartheid :

La loi sur l’habitat séparé

(1950) stipulait que des millions de noirs, représentant environ

les trois quarts de la population, devaient obligatoirement vivre sur seulement

7,5% du territoire. En 1959, ces zones furent baptisées «

bantoustans ». En dehors de ces domaines réservés,

qui étaient invivables et surpeuplés, il leur était

interdit d’acheter, de louer ou même de devenir métayers.

Ils furent donc forcés d’abandonner le travail de la terre et d’aller

travailler comme ouvriers sous-payés là où les blancs

avaient besoin de main-d’œuvre : dans les mines et les grandes exploitations

agricoles. Des déplacements incessants entre les zones de travail

et les bantoustans étaient donc nécessaires. Les noirs étaient

soumis à un régime de passeport qu’ils devaient pouvoir montrer

à tout moment. Après des années de lutte, l’ANC remporta

les élections en 1994 et un long processus de restitution commença

pour permettre enfin aux populations expropriées d’avoir accès

à la propriété. Malheureusement, l’abolition de l’Apartheid

n’effaça pas d’un trait des années d’exploitation et, les

zones rurales, particulièrement pauvres, sont toujours le siège

d’une forte migration de la main d’œuvre masculine. Les seules activités

qui y subsistent sont l’élevage très extensif et quelques

cultures soumises au régime de sécheresse.