Ces deux titres, parmi probablement bien d’autres, nous interpellent

directement et semblent remettre en cause nos plus profondes convictions

de techniciens de l’Hydraulique. Des années durant (de notre vie

professionnelle à notre action d’aujourd’hui à HSF) nous

n’avons cessé de nous battre pour que l’Eau, cette richesse indispensable

à la survie même de l’Humanité, soit mise à

la disposition de tous. Les barrages petits et grands étaient, pour

nous, les moyens indispensables pour mettre en réserve un bien très

précieux et pour maîtriser les crues des fleuves ou rivières

qui de la France au sud-est de l’Asie, récemment encore, ont ravagé

maintes contrées en faisant de nombreuses victimes.

C’est pourquoi les critiques de ces articles de journaux, même

disparates et parfois contradictoires, ne peuvent nous laisser indifférents.

Ils méritent lecture et analyse approfondies, pour nous permettre

de relancer un débat que nous avons amorcé à plusieurs

reprises dans notre journal H2O et qui restera toujours d’actualité.

Notre propre expérience en France :

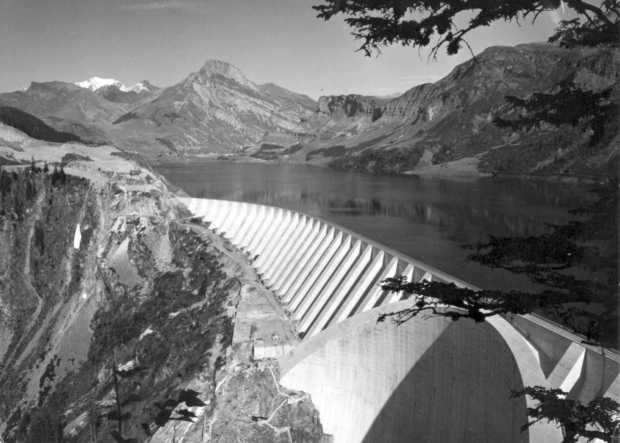

Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de vivre «l’époque

des grands barrages de la France d’après-guerre» : Tignes,

Serre-Ponçon, Roselend, Le Mont-Cenis, Vouglans, Sainte- Croix…etc,

auraient tendance à classer, sans modestie, ces ouvrages parmi

«les plus grands chefs-d’œuvre créés de main d’homme»,

dont l’utilité sociale et économique n’est plus à

démontrer, tout en produisant une énergie indéfiniment

renouvelable et non polluante. Cependant, on ne peut oublier qu’à

part Tignes, dont les villageois se sont sentis «sacrifiés»

à l’intérêt national, les autres grands barrages français

ont bénéficié de conditions écologiques et

humaines particulièrement favorables.

Aussi, nous n’arrivons guère à comprendre la «mobilisation

de quelques écolos» contre les projets du Clou ou de la Haute

Romanche, dont les impacts sur l’environnement ont été soigneusement

étudiés, et les effets négatifs très marginaux

pratiquement supprimés.

De même, le barrage de Villerest est accusé de tous les

maux de pollution, alors qu’il ne fait qu’emmagasiner les nombreux détritus

déversés sans vergogne par les riverains depuis l’amont (lisiers

des porcheries industrielles, lavages des minerais de charbon, etc.). Il

est plus simple d’avoir un seul adversaire bien désigné que

de s’attaquer aux causes véritables d’une pollution multiforme et

liée à des intérêts multiples.

Les phénomènes «d’eutrophisation» (prolifération

des végétaux aquatiques provoquée par l’excès

de substances nutritives) ou les productions de méthane et de gaz

carbonique, dues à la décomposition des végétaux

et de la biomasse des forêts, sont plus difficiles à éviter,

dans la mesure où le déboisement complet des retenues avant

leur mise en eau n’est pas toujours possible. Cependant, à partir

de notre expérience directe, il semblerait que ces émissions

de gaz s’arrêteraient assez rapidement avec la disparition de la

biomasse elle-même. A Vouglans, deux années durant, une forte

odeur de soufre s’est dégagée avec la vidange des eaux verdâtres

du fond de la retenue. Mais depuis, ces eaux sont redevenues aussi limpides

que celles de la plupart des grands lacs de barrages de France.

Le grand réservoir de Petit Saut en Guyane, qui avait si mauvaise réputation, nous a aussi agréablement surpris il y a deux ans, quand nous l’avons entièrement traversé de l’aval vers l’amont. Un bain agréable et rafraîchissant dans une eau relativement limpide nous a alors fait un peu oublier la «pollution visuelle»constituée par la forêt d’arbres morts et décharnés.

Séismes et glissements de terrain :

On reproche aussi aux réservoirs de barrages de provoquer des

glissements de terrains et des séismes. Faut-il rappeler que ces

phénomènes naturels préexistent à la construction

des barrages ? Le plus souvent les mises en eau des barrages ne font qu’accélérer

un processus naturel en cours. Mais celui-ci n’a pu être décelé

que lors d’études géologiques et sismiques entreprises avant

la décision de réaliser ou non les travaux.

Signalons aussi que dans des régions classées comme non-sismiques,

le seul fait d’installer des sismographes avant la construction des barrages,

a permis d’enregistrer nombre de petits séismes qui passaient inaperçus,

comme à Roselend, et cela bien avant la mise en eau du barrage.

Il en était de même à Kariba (voûte de 130 m

de haut). Mais dans ce cas, avec sa retenue énorme de 160 milliards

de m3, les séismes se sont multipliés et ont cru d’intensité

avec la montée progressive du plan d’eau, jusqu’à une magnitude

de 6, à la fin du remplissage. On a même pu mesurer par nivellements

topographiques des tassements significatifs des rives de la retenue et

du barrage lui-même.

La plupart du temps, les séismes résultent d’une libération

brutale des fortes contraintes accumulées par la tectonique des

plaques continentales. Est-ce alors négatif si les grands ou

les petits réservoirs, en injectant de l’eau, même en faible

quantité dans des failles profondes contribuent à les lubrifier

et à faciliter leur relâchement, suivant le principe du «tonneau

de Pascal».

Un séisme de forte intensité, pourrait alors se transformer

en multiples petites secousses réparties dans le temps et beaucoup

moins destructrices… C’est du moins l’une des hypothèses de travail

que nous avons pu envisager lors de la mise en eau du barrage de Vouglans

(600 millions de m3 de retenue), et du petit séisme qu’il aurait

provoqué dans une faille traversant la retenue.

Du côté des glissements de terrain, la terrible catastrophe

de LONGARONE a été provoquée par la masse énorme

de 250 millions de m3 du Mont TOC qui a dévalé dans la retenue

de 170 millions de m3 du barrage de VAIONT, avec une vitesse accélérée

par la formation d’un coussin de vapeur d’eau sur la surface de glissement.

Depuis, les études de stabilité des pentes des futures retenues

sont beaucoup plus précises et complètes.

De même, après la rupture du barrage de MALPASSET, les

études de la stabilité et de la résistance des appuis

rocheux des barrages voûtes sont aussi soignées que pour le

barrage lui-même.

Ces deux exemples et bien d’autres, comme la rupture des deux petits barrages (SHEFFIELD et SAN FERNANDO) chevauchant la faille de SAN ANDREAS (Californie) confirment l’importance primordiale des études géologiques et géotechniques qui doivent précéder de longue date l’implantation et les études des barrages eux-mêmes. C’est ainsi que l’on pourra décider à temps si les risques à prendre sont acceptables ou non.

Sédimentation des retenues :

Les services rendus par le grand barrage d’ASSOUAN tout comme ses inconvénients

sont bien connus. Sans cet ouvrage, l’Egypte connaîtrait probablement

à l’heure actuelle des famines endémiques à chaque

année sèche…

Pendant des milliers d’années, la crue annuelle du Nil (d’août à octobre) a fertilisé les terres arables de ses rives et du delta dont la surface s’accroissait régulièrement. Depuis le fonctionnement normal de ce barrage à partir de 1965, le Nil cessa de déposer sa couche brune de sédiments. Et aujourd’hui, quelque 30 % (chiffre à vérifier) de l’électricité produite par ce barrage serait utilisée par des usines d’engrais chimiques, désormais nécessaires pour compenser l’absence de dépôts de limons. En même temps, les rivages du delta érodés par la mer sont en train de reculer de façon inquiétante.

On aurait pu espérer que ces deux importantes expériences

auraient profité aux grands projets suivants. En particulier, dès

1973, nous avions proposé nos services pour les études du

Grand Barrage de HOA-BINH (Viêt-nam) pour entre autres objectifs,

essayer d’éviter les déboires précédents.

Lors de ma visite en Octobre 1989 sur le chantier, je constatais que

tout comme à ASSOUAN, les grandes galeries des dérivations

provisoires avaient été obstruées avec des bouchons

de bétons, et qu’aucune vidange de fond n’avait été

prévue.

Quant aux projets des grands barrages chinois auxquels nous avons participé,

nous avons toujours préconisé de turbiner les boues au fur

et à mesure de leur arrivée dans les retenues, et avant leur

consolidation. Si nécessaire des turbines spéciales auraient

été alimentées directement par les eaux de fond plus

boueuses, transitant par les anciennes galeries de dérivation provisoires

équipées en conséquence, et qui ont l’avantage d’aller

récupérer les sédiments plus à l’amont que

les prises d’eau classique et au fond de la retenue .

Ces propositions faites depuis 1979 et après discussions, en accord avec les spécialistes de NEYRPIC, avaient alors reçu un accueil très favorable des différents «Design Institute» chinois.

Mais toutes ces propositions sont malheureusement bloquées car

les finances sont drainées par le projet pharaonique des Trois Gorges.

Espérons du moins que ce dernier tiendra compte des expériences

passées, pour turbiner en permanence une partie des quelques 10

milliards de m3 de sédiments sableux qui vont atterrir dans sa retenue

dans les 80 ans à venir.

L’usine de barrage de Serre-Ponçon, avec ses conduites forcées

raccordées aux galeries de dérivations provisoires transformées

en vidanges de fond, fonctionne sans gros problèmes depuis près

de 40 ans.

Dégâts culturels et humains :

Le sauvetage exemplaire des temples d’ABOU SIMBEL de la submersion

par les eaux du barrage d’ASSOUAN est encore dans toutes les mémoires,

grâce à leur caractère spectaculaire… Mais cet exploit

fait oublier les nombreuses richesses culturelles et historiques englouties

par les grands barrages turcs ou iraniens. Dans quelques années,

à partir de 2006, des villes entières de la vallée

du YANG TSE et leurs patrimoines irremplaçables seront submergés

par la mise en eau des Trois Gorges.

Mais, pour nous, les dégâts humains sont autrement plus

graves…surtout quand on les compare avec ce que nous avons connu en France.

En Turquie ce sont 30 000 personnes déplacées par le

barrage de KEBAN, 50 000 à KARIBA sur le Zambèze, 70 000

personnes à TSIMLIANSKAYA sur le DON en Russie, 90 000 personnes

à AKOSSOMBO sur la Volta au Ghana, et surtout le drame humain des

1 200 000 personnes déplacées par les TROIS GORGES. Ce seul

chiffre aurait dû condamner irrémédiablement ce projet.

Mais les travaux sont maintenant irréversibles. Il vaut mieux essayer

aujourd’hui d’aider les populations déplacées à améliorer

leur sort et veiller à ce que les promesses officielles soient au

moins respectées.

Enfin, le record semblerait être détenu par l’Inde, dont

le chiffre officieux serait de 40 millions de personnes déplacées

par les barrages depuis 50 ans… sans compter les menaces qui pèsent

sur les 25 millions d’habitants vivant dans la vallée du NARMADA,

avec les projets de 30 grands barrages et 135 de taille moyenne sur 3 200

au total.

Signalons, cependant, qu’en Chine, et d’après nos collègues

du «Design Institute» de XIAN, responsables du projet du grand

barrage de LAXIWA sur le fleuve Jaune, le nombre de familles vivant dans

l’emprise de la future retenue aurait pratiquement doublé, et cela

malgré l’interdiction officielle de nouvelles implantations. Il

semblerait que les indemnités promises et l’espoir d’un meilleur

niveau de vie aurait motivé cet afflux plus ou moins clandestin.

Sur le chantier du barrage de YELE, dans les montagnes du SICHUAN,

les ingénieurs et ouvriers du chantier vivaient dans des cabanes

très sommaires semblables à celles des villageois du pays.

Une nouvelle route d’accès d’excellente qualité et l’arrivée

de l’électricité qui sera produite avec des mini-centrales

hydrauliques in situ permettra le relogement des villageois installés

actuellement dans la cuvette du futur barrage, dans de bien meilleures

conditions et sur les pentes douces et verdoyantes avec cultures en terrasse.

Ces deux derniers ouvrages que nous avons visités sont probablement assez exceptionnels par les possibilités d’échanges ou d’extensions des surfaces cultivables…alors que dans bien des régions, les cuvettes sont souvent les seuls lieux possibles de cultures et de pâtures, et les pentes sont trop abruptes pour être facilement aménageables.

Pour une écologie au service de l’Homme

:

Nous savons combien il est important que l’Homme et la Nature vivent

en symbiose et harmonie pour que les générations futures

ne puissent nous reprocher d’avoir saccagé une Terre unique et irremplaçable.

Mais faut-il encore que les critères d’une saine écologie

ne se transforment pas en dogmes sectaires.

Ainsi lorsque certains se félicitent comme «d’une grande

victoire de la démolition aux Etats-Unis de plus de 120 barrages

importants durant ces vingt années, après des batailles en

règle», on peut mesurer l’ampleur du fossé qui nous

sépare.

Il est certes important que saumons, esturgeons et bars rayés

puissent remonter fleuves et rivières, et nous comprenons tout à

fait les oppositions qui peuvent se manifester contre la construction de

nouveaux barrages… Mais quel gaspillage que la suppression d’un patrimoine

qui durant 30 à 50 ans a permis aux populations de toute une vallée

de vivre et de se développer !

Des pays gâtés par la nature et enrichis par le travail

de ses habitants, mais aussi par l’exploitation des ressources des autres

pays moins développés, peuvent peut-être se le permettre.

Mais un tel gâchis serait inadmissible et scandaleux dans un pays

des Tiers-Mondes.

En tant qu’Hydrauliciens, notre vie durant, nous avons travaillé pour essayer de soulager la peine des hommes et surtout des femmes pour leur éviter, par exemple, ces épuisantes «corvées d’eau» qui mangent une bonne partie de leur temps et de leur énergie. Nous pensons qu’un combat de longue haleine contre la misère et l’injustice est la priorité la plus urgente, sans négliger «petites fleurs, petits oiseaux et gros poissons»… Mais la vie est faite de choix et pour nous, l’écologie doit d’abord être au service des Hommes et de leur avenir… et non l’inverse.

L’Hydraulique, service public :

En mai 1999, sous l’égide de la banque mondiale et de l’Union

mondiale pour la Nature, a été créée la «

Commission mondiale sur les barrages », organisme indépendant.

Sa mission est d’éclairer la société civile et,

en deux ans, de faire le point sur le rôle des grands barrages dans

le développement économique et trouver si possible un large

consensus pour de nouveaux critères pour leur conception, leur exploitation

et éventuellement leur déclassement.

Nous ne pouvons que souhaiter efficacité et succès à

cette commission… Mais la déclaration de son secrétaire général

ACHIM STEINER, dans «The Economist» (26/11/99) est quelque

peu préoccupante : «Même les plus zélés

des bâtisseurs de barrages de l’Asie sont maintenant plongés

dans les principes de la mondialisation par les forces du marché».

Et les commentaires de ce journal : «car ils doivent faire face aux

restrictions des investissements privés comme publics. Les inévitables

protestations augmentent les risques financiers, et donc les coûts.

Un autre facteur est la dérégulation continue de l’industrie

mondiale de l’énergie qui tend à transférer les financements

vers les secteurs privés, et vers les projets à moindre risque

et à retour rapide des sommes investies : ce qui signifie l’élimination

des grands barrages et la préférence accordée aux

centrales thermiques à gaz».

Cette citation nous confirme pour notre part, que les grands barrages,

investissements d’intérêt général à long

terme, ne peuvent être pris en charge que «comme service public»,

par une puissance publique garante de l‘intérêt général.

Quant à savoir s’il n’est pas préférable de construire

des petits barrages en plus grand nombre à la place des grands,

c’est un débat aussi amorcé à HSF, et qu’il serait

intéressant de reporter à l’un des prochains numéros

d’H2O.