EDITORIAL

EDITORIAL

De la passion de notre métier à une action

collective de solidarité

La passion de notre métier au service de l’homme

Chacun connaît l’histoire de ce grand chantier de construction

où à la question : «Qu’est-ce que vous êtes en

train de faire?» trois ouvriers répondirent, le premier :

«je casse des cailloux» ; le second : « je gagne ma vie»

; le troisième : «je construis une cathédrale».

Cette anecdote reste d’actualité. L’évocation par Pascal

Marin du travail de son père Gilbert a profondément ému

les anciens qui ont connu l’épopée des chantiers de grands

barrages, : « un solide travail d’ingénieur, dans la tradition

humaniste d’une technique qui ne soit pas commandée par la seule

puissance de l’argent mais s’intègre à la perspective d’un

projet, avec tout son poids d’humanité».

Ce message vécu dans notre vie professionnelle a toujours été

présent dans notre Association technique pour le développement

et se traduit au quotidien par une constante volonté de valoriser

le travail manuel, moyen d’échange à équitable avec

nos partenaires villageois. Nous mettons aussi toute notre intelligence

et nos compétences au service du projet qui nous a été

confié par ces mêmes partenaires, tout en sachant que nous

avons autant à recevoir qu’à partager, depuis la conception

jusqu’à la réalisation.

Une action collective de solidarité

Tout aussi important, un deuxième message complète le

précédent : une personne , quelle que soit sa valeur individuelle,

doit s’appuyer sur un véritable travail d’équipe et intégrer

son action dans un projet collectif de solidarité.

Ainsi, nous saluons la naissance et la multiplication dans de nombreuses

grandes entreprises de clubs humanitaires et de développement, à

l’initiative du personnel et encouragés par les Directions. Ils

améliorent à la fois l’image de marque de leur entreprise

et la motivation des volontaires, même dans leur travail professionnel.

Tout le monde est ainsi gagnant.

Toutes ces initiatives contribuent à sensibiliser le milieu

de travail et le monde industriel et, comme la traditionnelle B.A. (bonne

action) scoute, elles peuvent avoir un rôle pédagogique incontestable,

lancer une action de développement durable, c’est-à-dire

plus efficace à long terme en s’attaquant aux causes profondes du

sous-développement et non seulement à ses résultats.

Cela suppose cependant quelques conditions minimales de cohérence

dans la politique de l’entreprise : que la main gauche humanitaire ne ferme

pas les yeux sur une main droite qui exploiterait la misère. C’est

bien qu’EDF “sponsorise” des projets d’aide au Tiers-monde, mais c’est

encore mieux qu’elle ne coupe plus le courant aux familles incapables de

payer leurs factures. Nous nous réjouissons que les volontaires

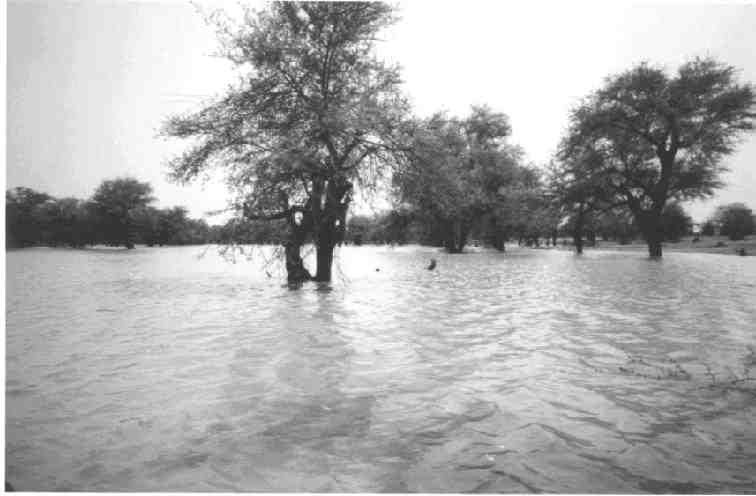

de la Lyonnaise ou de Vivendi puissent voler au secours des populations

pour leur apporter le minimum d’eau potable à chaque catastrophe

humanitaire, qu’elles soient le fait des hommes comme au Rwanda, ou de

la nature comme en Amérique centrale. Espérons que cette

solidarité dans l’urgence arrive à se prolonger «en

temps normal» dans les grandes cités du Tiers-monde par des

contrats de fourniture d’eau accessibles aux populations les plus défavorisées.

De même, les syndicats devraient être des lieux privilégiés

d’une action collective de solidarité. La notion de service public

doit être défendue en tenant compte non seulement de la situation

privilégiée des agents statutaires mais aussi de celle des

autres salariés qui travaillent à leur côté

et sont souvent infiniment moins bien lotis ou encore de la situation des

chômeurs. Il arrive que le respect d’un statut prétendu immuable

empêche l’embauche des jeunes.

Face à cet égoïsme catégoriel et corporatiste,

caricature du syndicalisme, pourquoi s’étonner que beaucoup de jeunes

se détournent de l’action collective et essayent de «tirer

leur épingle du jeu» à titre individuel.

Ainsi, notre monde n’est pas toujours aussi simple et manichéen

: d’un côté, les affreux capitalistes exploiteurs, et de l’autre,

les bons et vaillants travailleurs dont la plupart, du moins en France,

ne sont plus des «prolos».

Le champ d’une solidarité active est immense. HSF espère

que son action, la formation de nombreux jeunes ingénieurs et techniciens

en compagnonnage avec des anciens, contribue à rendre un peu plus

citoyennes et solidaires nos entreprises et bureaux d’études, nos

syndicats comme nos Associations.