Wompou. Août 1998. Du côté des sociologues.

En premier lieu, il s’agissait de définir les facteurs de

pérennisation du projet d’aménagement du lac. Pour cela,

je devais identifier les paramètres politiques, économiques

et sociaux pouvant contribuer à la réussite du projet — ou

à son échec — : la situation et les activités économiques,

la structure sociale traditionnelle déterminant la répartition

des richesses et notamment des terres, les compétences disponibles

sur place, la volonté des habitants de s’impliquer dans un projet

à long terme, les institutions politiques existantes, la capacité

de la population à assurer la gestion des ressources pour le bien

de la collectivité.

En second lieu, la mission avait pour tâche de permettre aux

villageois et à l’association des travailleurs de Wompou en France

de constituer les dossiers pour la recherche des financements. Il fallait

donc tenir compte des contraintes et des principes auxquels les bailleurs

de fonds sont sensibles : la protection de l’environnement, l’amélioration

des conditions de vie, en particulier, des groupes sociaux les plus vulnérables

comme les femmes et les enfants, la capacité à l’autogestion

et à la gouvernance locale.

|

J'ai donc consacré ma mission à trois tâches

complémentaires :

la rencontre avec les représentants des différents

pouvoirs — traditionnel, territorial et représentant de l’État

central —,

les rencontres informelles avec les habitants du village et

les entretiens avec un certain nombre d’entre eux dont la place dans

le tissu social ou les activités sont apparues pertinentes pour

le projet. |

Le présent article s’attache à exposer trois éléments

déterminants dans le contexte socio-économique : l’organisation

traditionnelle de la société, la gestion et l’exploitation

des terres et les institutions collectives.

Anthropologie de la société de Wompou.

Mes travaux ont eu pour objectif de comprendre l’organisation sociale,

politique et foncière — les trois dimensions sont intimement liées

— de la communauté Soninké, l’ethnie dominante à

Wompou1.

La société Soninké est une société

segmentaire2 construite sur un ancien ordre de castes3. Elle est patrilinéaire,

ce qui signifie que l’organisation sociale, les modes de filiation et de

transmission du patrimoine sont régis par la seule paternité.

Elle est patriarcale et patrilocale, fondée sur le pouvoir exclusif

du doyen autour duquel la famille se regroupe.

La spécificité de la structure familiale soninké

réside donc dans le fait que plusieurs ménages consanguins

vivent ensemble au sein de la concession familiale, travaillent les mêmes

champs et partagent les repas. Tout est centralisé entre les mains

du chef de famille qui décide des récoltes comme des mariages.

Le village de Wompou rassemble plusieurs lignages mais il est dirigé

par un chef issu du lignage fondateur, la famille des Soumaré. Ses

membres détiennent des droits politiques et fonciers étendus.

C’est le doyen de la famille, Autoum Soumaré, qui exerce la fonction

de chef de village.

Organisation et répartition des terres.

Wompou, à l’instar d’autres villages de la zone dispose d’un

terroir qui comprend des terres wallo — culture de décrue

— des terres dieri — culture sous pluie —, ainsi qu’un espace agro-pastoral

et trois périmètres irrigués villageois4. À

cela, il convient d’ajouter les jardins de décrue situés

dans l’emprise du lac, qui ont été " colonisés " par

les femmes pour la culture des arachides et le maraîchage.

Le dieri et le wallo constituent la base de la répartition

traditionnelle des terres.

Le wallo est formé par l’ensemble des terres inondables.

Le wallo de Wompou est situé sur les rives du Sénégal,

sur une bande qui ne dépasse pas 2 km de largeur, et aux abords

immédiats de la mare. Cependant, l’aménagement du fleuve

en amont, la sécheresse et l’ensablement de la mare ont largement

contribué à l’abandon de la culture de wallo qui ne

bénéficient plus de la générosité des

crues. Nombre de terres wallo sont à présent cultivées

sous pluie.

Le falo est constitué par les terres situées

sur la berge du fleuve ou des marigots. Régulièrement inondé,

mais d’une superficie restreinte, il constitue la partie la plus attractive

économiquement et reste le domaine réservé des chefs

traditionnels qui cultivent généralement le maïs et

le maraîchage.

Le hollalde ranere représente les superficies les plus

larges du wallo en bordure de la mare et du fleuve, où les

hommes pratiquent la culture du mil et du sorgho. C’est sur ces terres

que sont établis les collade — sing. collengal —.

Le collengal est le terroir qui appartient à la famille étendue

et qui est exploité en commun. Il fait l’objet de règles

très strictes d’appropriation et d’utilisation et a été

réparti, à l’origine, entre les familles les plus influentes

du village. Il est en indivision, ne peut être vendu ou échangé

sans l’accord de l’ensemble des membres de la famille.

Néanmoins, le chef de famille règle les conflits fonciers

et fixe la date de démarrage des récoltes sur le terroir

familial. C’est lui qui, en début de campagne, décide de

la répartition des terres. Ainsi, dans la mesure du possible, il

assure des terres à chacun des membres de la famille.

Le dieri correspond à l’ensemble des terres hautes

non inondables, il est donc cultivé sous pluie. Il représente

l’essentiel des surfaces cultivables de Wompou. En raison de son abondance

et de sa faible valeur agronomique, son utilisation est soumise à

des règles souples d’appropriation. En général, qui

veut exploiter une parcelle libre peut le faire sans autorisation préalable

et sans considération pour son appartenance ethnique ou sociale.

Les terres dieri servent de réserve en cas de besoin exceptionnel.

La réhabilitétion du lac soulèvera un certain

nombre de problèmes en matière de répartition et de

gestion des terres.

En premier lieu, il sera nécessaire d’étudier le meilleur

moyen de gérer l’eau dans la perspective d’un système d’irrigation

se substituant aux méthodes utilisées actuellement.

En outre, les travaux de réhabilitation auront pour conséquence

la disparition des jardins installés par les femmes dans le lit

de la mare. Nous avons attiré l’attention des notables du village

sur la nécessité de réfléchir au moyen de remplacer

cette perte. Une solution est indispensable car le maraîchage permet

un apport alimentaire complémentaire, voire un revenu d’appoint.

Le troisième volet de notre enquête a été

l’identification des institutions collectives sur lesquelles il sera possible

de fonder la pérennisation du projet.

Les institutions collectives de Wompou.

Le village de Wompou dispose d’organisations communales que nous

pouvons répartir entre le milieu associatif et le milieu polico-administratif.

Le milieu associatif regroupe la coopérative des hommes, celle

des femmes, les organisations de la jeunesse, et à l’extérieur,

l’association des travailleurs de Wompou en France. Le milieu polico-administratif

est essentiellement structuré par le fonctionnement du pouvoir traditionnel,

de l’administration municipale et des " services publics " dont fait partie

la gestion de l’eau potable.

J’ai retenu trois exemples qui me semblent les plus pertinents et

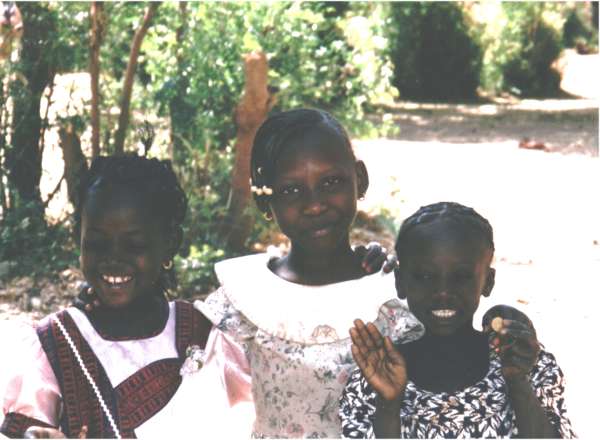

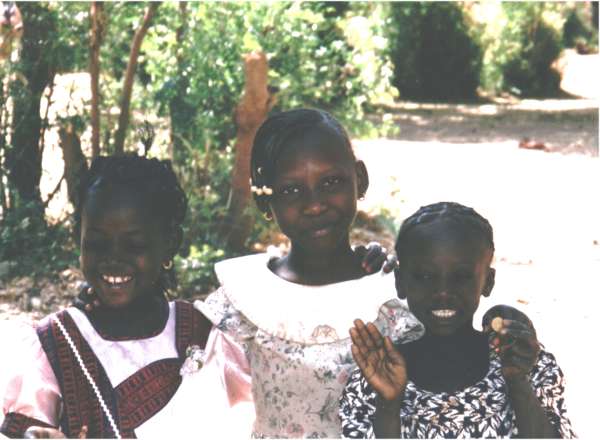

qui concernent les femmes et les jeunes. Les femmes interviennent à

un double titre dans le cadre de la coopérative et dans la gestion

de l’eau potable. Les jeunes, regroupés dans deux associations,

organisent différentes actions dans le domaine de l’assainissement,

de la santé et de l’agriculture.

L’association des femmes

La coopérative des femmes a été créée

en 1987 et regroupe actuellement 429 femmes mariées.

Leur principale activité est le maraîchage qu’elles

pratiquent sur deux terrains : un jardin près de la mare exploité

en culture de décrue et un périmètre irrigué

équipé d’une moto-pompe, situé près du fleuve.

Les terrains sont divisés en 2 parties. Une parcelle est réservée

au travail collectif dont les produits sont destinés à la

vente au profit de la coopérative. L’autre partie a été

divisée entre les femmes qui exploitent leur parcelle pour leur

propre compte.

La seconde activité de la coopérative est liée

à un programme récent de l’UNICEF de développement

de la santé communautaire et de lutte contre le paludisme. Dans

le cadre de ce programme, l’idée est de responsabiliser les communautés

rurales dans la prise en charge de la santé et de l’hygiène

grâce à la mise en oeuvre de campagne de sensibilisation et

de formation, auxquelles sont associés les femmes et les jeunes

en priorité.

Les femmes de Wompou ont la tâche d’imprégner les moustiquaires

et de les vendre. Pour cela, elles perçoivent 20 % du prix de l’imprégnation

fixé à 150 UM5.

Au cours de nos rencontres, les femmes ont exprimé leur volonté

de donner un nouveau souffle à la coopérative. Elles souhaitent

développer d’autres ateliers lucratifs, tels que la couture ou la

teinture des tissus.

Une autre tâche qui incombe aux femmes de Wompou est l’approvisionnement

et la gestion de l’eau potable.

L’approvisionnement du village est principalement assuré par

trois bornes-fontaines alimentées par un forage à l’énergie

solaire.

Avant le 1er juillet 1998, la tarification était forfaitaire.

Chaque foyer payait une redevance mensuelle de 150 UM pour faire face aux

différents frais. En outre, les femmes étaient astreintes

à une discipline. Elles ne pouvaient puiser de l’eau que par des

seaux ou des bassines. Un fontainier orchestrait l’ouverture et la fermeture

des robinets entre 6 heures et 20 heures, tous les jours.

Le système a été modifié après

la mission d’Olivier Le Masson, du GRET, qui nous a précédées

de quelques semaines. Le paiement forfaitaire encourageait le gaspillage

et favorisait les mauvais payeurs.

Depuis lors, l’eau est payée au volume. Les trois femmes attachées

aux bornes perçoivent 2,5 UM par bassine de 30 litres, dans la limite

de deux bassines par passage.

En outre, les " fontainières " doivent veiller à ce

que tout se passe en bonne intelligence et régler les conflits éventuels.

Néanmoins, le maire et la police sont obligés d’intervenir

lorsque les discussions dégénèrent. Ces emplois sont

rémunérés par un salaire mensuel fixe de 3000 UM plus

10 % des recettes.

Enconséquence de quoi, les femmes nous apparaissent particulièrement

bien placées pour prendre une part active à des projets liés

au développement de la mare. Cette participation peut se situer

dans le cadre de leurs activités collectives et domestiques. Néanmoins,

il semble nécessaire de développer les compétences

en matière d’hygiène, d’assainissement et de gestion pour

plus d’efficacité et d’autonomie.

Les associations de jeunes

|

La jeunesse constitue également un élément

important de la population de Wompou.

Il faut distinguer deux groupes principaux. |

Les jeunes qui résident en permanence à Wompou constituent

la population la plus vulnérable. La plupart n’ont pas poursuivi

d’études au-delà de l’école primaire et sont directement

touchés par la situation économique et sociale du village.

Ils représentent le principal creuset de l’immigration précaire

vers Nouakchott, à défaut de pouvoir s’expatrier en France.

Le second groupe est celui des écoliers et des lycéens

qui sont scolarisés ou étudiants à Nouakchott. Ils

reviennent à Wompou pour les vacances scolaires et participent aux

activités villageoises.

Il existe en fait deux associations (83 garçons et une cinquantaine

de filles), représentées au sein de l’association de la jeunesse

de Wompou, à laquelle est intégrée l’association des

écoliers.

En dehors de l’organisation de soirées durant l’été

et d’un tournoi de foot, les deux associations ont plusieurs missions et

activités sur lesquelles pourraient s’appuyer des initiatives liées

à la réhabilitation du lac

Tout d’abord, l’association des écoliers met en place, durant

les vacances estivales, des ateliers d’alphabétisation pour les

plus défavorisés.

Ensuite, dans le cadre du programme de santé communautaire

de l’UNICEF, ils proposent des séances de sensibilisation et d’information

sur la santé et l’hygiène. Cette année, ces séances

devaient prendre la forme de pièces de théâtre. Dans

le même cadre, ils organisent, tous les lundis, des travaux d’assainissement

durant lesquels ils tentent de nettoyer les voies publiques et les abords

du village. Mais leur action est un véritable supplice de Sisyphe

car ils rencontrent des difficultés à faire reconnaître

l’utilité de leur travail au reste de la population.

Enfin, l’association des jeunes dispose d’un périmètre

qu’ils travaillent en maraîchage durant la saison sèche.

Les conclusions de mes travaux ne laissent aucun doute quant à

la nécessité d’aménager le lac de Wompou. Les témoignages

que j’ai recueillis accréditent le fait qu’il a longtemps été

une des bases de l’activité économique et sociale, en fertilisant

les terres, en abreuvant le bétail, en fournissant l’eau pour les

activités domestiques et en abritant un écosystème

favorable à la pêche et à l’équilibre de l’environnement.

Mes enquêtes ont également montré la dimension

que doit prendre le projet si nous — le " nous " inclut HSF, l’Association

des travailleurs de Wompou en France et surtout la population — voulons

que l’ensemble de la population en bénéficie.

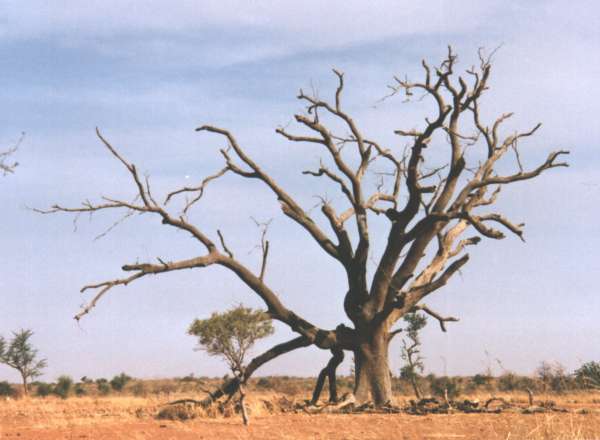

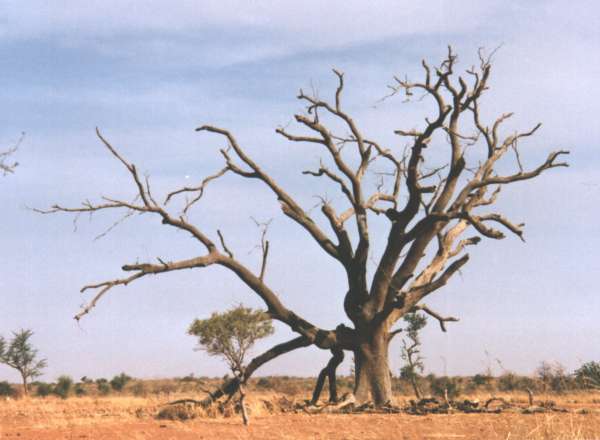

D’un point de vue économique, la réhabilitation du

lac devra contribuer à la remise en valeur des terres et au retour

de la faune aquatique, mais en tenant compte des équilibres écologiques.

Autrement dit, il faudra prendre en compte la protection des ressources

naturelles en définissant les meilleurs usages pour éviter

leur dégradation et leur gaspillage. En outre, le couvert végétal

qui protégeait le lac et le village contre l’érosion et l’avancement

du désert devra être reconstitué.

D’un point de vue social, il est essentiel de construire un mode

de communication et d’échange entre les forces vives de Wompou.

En effet, pour une société ethniquement homogène,

il subsiste une absence quasi totale de dialogue entre les différents

groupes et les institutions due essentiellement aux contraintes établies

par les traditions, telles que les barrières entre les générations

fondées sur la structure patriarcale7.

J’insiste donc sur la nécessité d’établir une

approche intégrée — qui englobe tous les facteurs sociaux,

politiques et économiques — et tenant compte de l’ensemble des acteurs

concernés dans une même perspective pour la pérennisation

de la réhabilitation du lac.

Annabelle BOUTET

1 Quatre groupes ethniques constituent

le tissu social de Wompou. les Soninké, les Peuls,

les Maures noirs et les Maures blancs.

2 Elle repose sur une structure lignagère.

La lignée correspond à un groupe de parentés pouvant

retrouver généalogiquement sans interruption un ancêtre

commun, selon un système de filiation donné.

3 L’ancien système divisait

la société en 3 castes : les nobles, les marabouts, les esclaves

auxquelles il faut adjoindre le groupe séparé des griots.

4 Un seul périmètre est

utilisé et géré par la coopérative des hommes.

Il est équipé de deux moto-pompes qui captent l’eau directement

du fleuve Sénégal. Un deuxième périmètre

a été planté d’arbres fruitiers par l’un des ressortissants,

Omar Soumaré. Le dernier périmètre est à l’abandon.

5 1 franc = 35 ouguiyas mauritaniens.

6 Les hommes et les femmes sont considérés

" jeunes " aussi longtemps qu’ils sont célibataires. Cette répartition

régit leur intégration dans les différentes institutions

villageoises et pour les hommes leur droit à la parole dans le conseil

du village.

7 Je ne parle même pas des représentants

du pouvoir central et des autres communautés ethniques exclus, sauf

quelques rares exceptions, du tissu social.